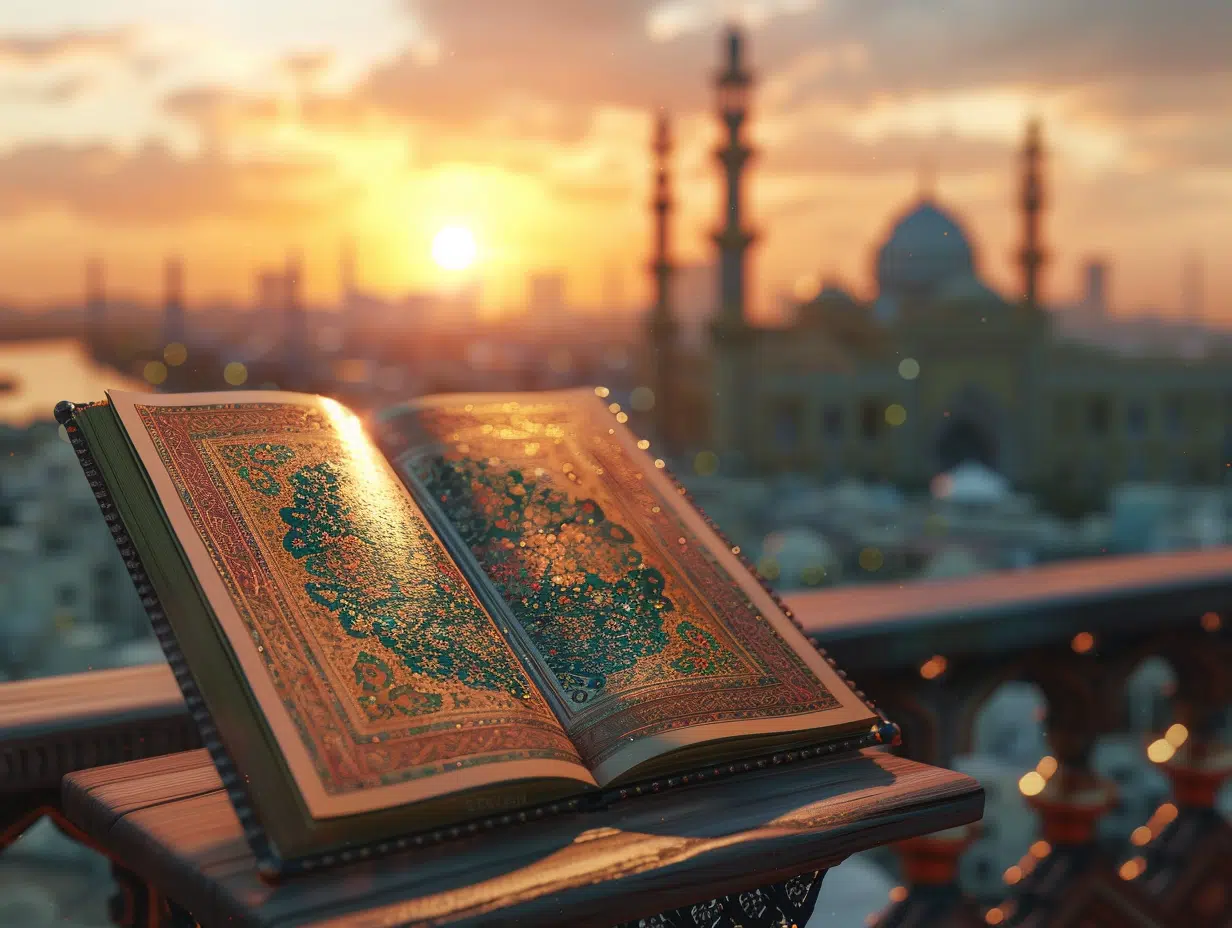

À l’heure où le soleil se retire et que les nuances du crépuscule commencent à peindre le ciel, un appel solennel résonne dans les villes et villages du monde islamique. C’est l’appel à la prière du Maghreb, marquant la fin de la journée et le début de la soirée pour les fidèles musulmans. Ce moment de recueillement est l’avant-dernier des cinq temps de prière quotidienne prescrits par l’Islam, et il détient une place particulière dans le cœur et la vie des croyants.

Plan de l'article

Comprendre la prière du Maghreb : origines et significations

La prière du Maghreb, une des cinq prières quotidiennes dans l’islam, s’accomplit après le coucher du soleil. Elle s’inscrit dans la pratique du Salât, second pilier de cette religion monothéiste abrahamique, qui articule la spiritualité musulmane autour du Coran. Cette prière, nommée fard, est d’obligation pour les musulmans, symbolisant leur soumission à Dieu et l’expression de leur foi.

A lire en complément : Différence entre rhumatologue et orthopédiste : rôles et spécialités

Les racines de la prière du Maghreb, ainsi que celles des autres prières canoniques, plongent dans la tradition prophétique, où le Prophète Mohammed a établi les rites et les moments spécifiques de recueillement. Fard, ces moments de prière sont des actes incontournables, démontrant la régularité et la dévotion des croyants envers leur Créateur. La signification de la prière du Maghreb transcende le simple geste rituel ; elle marque la transition entre le jour et la nuit, offrant un moment de réflexion et de gratitude pour la journée écoulée.

La prière du Maghreb, en tant que composante de la Salât, se distingue par son horaire spécifique : elle se réalise juste après le coucher du soleil, un moment où l’activité du jour s’apaise et où le fidèle se tourne vers la spiritualité. Ce rituel quotidien rappelle aux musulmans leur engagement envers les principes fondamentaux de l’islam et leur rappelle la présence constante de Dieu dans leur vie.

A découvrir également : Métiers à risque : comprendre les enjeux et précautions essentielles

Le statut de fard conféré à la prière du Maghreb témoigne de son importance capitale dans la vie religieuse des musulmans. Chaque geste, chaque parole prononcée durant ce rituel, est un fil tissé dans le vaste tapis de la foi islamique, un fil qui relie le fidèle à l’histoire, aux enseignements et à la communauté de croyants qui partagent les mêmes valeurs et la même quête de sens dans l’existence humaine.

Le déroulement de la prière du Maghreb : étapes et pratiques rituelles

La prière du Maghreb, composante essentielle de la Salât, se décompose en une série d’actes et de récitations définis, connus sous le nom de rakʿah. Chaque rakʿah s’amorce par la station debout, durant laquelle le fidèle récite des versets du Coran. Ce moment de communion spirituelle se poursuit par des inclinaisons et des prosternations, marquant la soumission physique et mentale à la volonté divine.

Le rituel commence par l’adhan, l’appel solennel à la prière, qui résonne dans les mosquées et au-delà, invitant les musulmans à abandonner leurs occupations pour un instant de recueillement. Le wudu, acte de purification symbolique, précède la Salât : les croyants se lavent mains, bras, visage et pieds, préparant corps et esprit à entrer en présence de Dieu.

L’iqama, similaire à l’adhan mais plus bref, indique ensuite le début effectif de la prière collective. C’est un signal pour que les rangs se forment et que la communauté, unie, se prépare à l’exécution des rakʿahs. Les gestes de la prière rituelle, précis et empreints de dévotion, sont un témoignage visible de la foi qui anime les musulmans.

La prière du Maghreb, avec ses trois rakʿahs, se distingue par sa brièveté par rapport à certaines autres prières canoniques. La concision n’enlève rien à sa profondeur spirituelle. Les fidèles, à travers ce rituel, renforcent leur lien avec le Créateur et réaffirment leur appartenance à une tradition religieuse qui s’étend bien au-delà des frontières et des siècles.

La prière du Maghreb dans la vie des musulmans : aspects sociaux et spirituels

La Grande Mosquée de Kairouan, en Tunisie, témoin de la ferveur religieuse, démontre l’ancrage de la prière du Maghreb dans le tissu social et spirituel des pays d’Afrique du Nord. La récitation collective de cette prière, au coucher du soleil, est un moment de convergence où la communauté musulmane se retrouve pour partager un instant de spiritualité intense. Ce rituel quotidien, aux allures de rendez-vous incontournable, renforce les liens sociaux et affirme l’identité collective des fidèles.

En complément de la Salât, des pratiques comme le tasbih, le dhikr et le douâa s’épanouissent. Ces formes de méditation et de prières personnelles permettent aux croyants de poursuivre leur quête spirituelle au-delà des obligations rituelles. Le tasbih, par exemple, consiste en la répétition de courtes phrases glorifiant Dieu, tandis que le dhikr favorise la méditation sur ses noms et attributs. Le douâa, quant à lui, est l’expression individuelle des souhaits et des espoirs adressés directement au Créateur.

L’impact de la prière du Maghreb sur la vie quotidienne des musulmans se manifeste aussi à travers son rôle d’ancrage temporel. Elle marque la transition entre la fin de la journée de travail et le début de la soirée, facilitant ainsi une structuration du temps qui allie obligations séculières et dévotions religieuses. Cette intersection entre le temporel et le spirituel illustre la capacité de l’islam à intégrer harmonieusement la pratique religieuse dans la vie de ses adeptes.

La résonance contemporaine de la prière du Maghreb : enjeux et perspectives

Confrontée aux rythmes trépidants de la vie moderne, la prière du Maghreb demeure un pilier pour les fidèles de l’islam, un ancrage dans un quotidien souvent éloigné des rythmes naturels. Les pays musulmans, malgré les transformations sociétales, conservent la tradition de cette prière, témoignant de sa résilience et de son adaptabilité. La mosquée Kairouan en Tunisie, par son appel solennel au recueillement, rappelle que la spiritualité n’est pas reléguée aux marges de la société mais continue de façonner l’espace public et le vécu des individus.

Dans cet environnement urbain, les pratiques musulmanes s’articulent autour de la capacité des croyants à intégrer leurs obligations religieuses dans un emploi du temps segmenté par des obligations professionnelles et familiales. La prière du Maghreb, par sa position dans le cycle journalier, devient un moment de transition, permettant aux fidèles de marquer une pause, de transcender le temps profane et de se reconnecter avec leur foi. Elle s’ajuste ainsi aux contraintes contemporaines tout en préservant sa fonction essentielle dans la vie des musulmans.

L’avenir de cette pratique centrale semble ainsi assuré, porté par une communauté musulmane en quête constante d’équilibre entre les exigences de la modernité et le respect des chapitres des obligations du croyant. Les mosquées, comme celle de Kairouan, et les espaces de prière aménagés dans les lieux de travail ou les institutions éducatives, illustrent la capacité d’intégration de l’islam dans un monde en mutation, en offrant aux fidèles les moyens de perpétuer leurs rituels.